|

|

SEIGNEURIE, VICOMTÉ

ET CHÂTEAU D 'ÉVOL

Les plus anciennes

mentions du lieu d'Évol, à notre connaissance, sont données

par le Marca Hispanica :

957 - Donation au monastère de Ripoll, par le comte Seniofred

: «... Et est ipse alodes in Valle Confluente, in suburbio Elenense, villa quae dicunt EVOLO vel

in ejus fines, id est, casas, casalibus, curtis curtalibus ... » (jardins, vergers,

terres cultes et incultes, vignes, forêts, garrigues, prés, pacages, moulins, etc.) dont les confronts sont d'un

côté « Monte Tornado vel in villa Bardolio et in rivo Oleta », de l'autre côté «

in Vilioles » (Jujols), du troisième côté

« in ipsa Erola » et du quatrième, « in flumine Tedo » (Marca

n° 92).

En 1011, le pape Serge IV confirme les propriétés

de l'abbaye de Ripoll, parmi lesquelles :

« In valle Confluenti alodem qui dicitur Evol cum ipsas

salices et pasturas » (Marca n° 165).

Ainsi, l'alleu d'Évol appartenait entièrement à

Ripoll à cette époque, et un précepte du roi Lothaire le précise en 982 (Marca n° 131).

D'autre part Évol est cité comme lieu où

d'autres abbayes ont quelques terres :

981 - Diplôme de Lothaire pour Sant Genis de Fontanes (Marca

n° 129).

985 - Bulle de Jean XV pour Cuixà (Marca n° 135).

1011 - Bulle de Serge IV pour Cuixà (Marca n° 164).

Malheureusement, il y a ensuite une énorme lacune dans

les archives d'Évol, entre 1011 et le règne du roi Pierre d'Aragon (1196-1213), où le Liber Feudorum

(30) cite en note, sans en donner copie, une charte de ce souverain par laquelle celui-ci donne en fief

à Raimon Roger, comte de Foix, les villas d'Évol et Estavar et les châteaux de So et

de Cher Agut (Quérigut).

Ainsi, entre-temps, l'alleu d'Évol était devenu

fief royal on ne sait comment.

Il faut attendre presque un siècle pour qu'il soit de nouveau

question d'Évol. En 1260, en effet,Guillem de So reçoit l'investiture féodale

des châteaux de Sahorra, Eus, Puigvalador et Évol,

auxquels s'ajoutent en 1266, So et Queragut, des mains du roi

Jacques I « Le Conquérant » (31).

Un peu plus tard, en 1276, lorsque Jacques I de Majorque succède

à son père, il reçoit l'hommage

féodal de Gaston, comte de Foix, vicomte de Béarn

et de Castellbo, pour les châteaux de So et de

Queragut, tout le pays de Danaza, les lieux de Stavar, Bajanda

et Évol, plus divers droits et

possessions en Capcir, Cerdagne et Barida provenant de l'ancienne

vicomté de Castellbo (32).

À l'avènement du roi Sanche (1312), Gaston de Foix

renouvelle son serment, ainsi que Bernard

de So, seigneur d'Évol, pour le château

de Salto et le vilar de Creu en Capcir (33), et Guillem de

So, seigneur de Rocafort, pour divers droits et manses sis

à Riutort (34).

(30) Fr. Miquel

Rosell, Liber Feudorum Major, arxiu de la Corona de Aragon, Barcelona,

1947, t, II, p. 386, note 2.

(31) Archives Départementales des Pyr.-Or., série

B. N° 190

(32> id B 16

(33> id B 16. — Il ne paraît pas s'agir ici du château

de Sauto, près de Montlouis, mais d'une fortification inconnue, beaucoup plus proche d'Évol. En effet, le Liber Feudorum

Major donne copie d'un serment féodal prêté au roi

Anfos

(1162-1196) par un certain Bernadus Bertrandi « Ego Bernadus

Bertrandi, nominatim juro tibi Ildefonso, domino meo regi

et comiti, castellum de Conat et rocham de Sexman et castellum

de Salto et omnes fortedas que ibi sumt aut in antea erunt »

(t. II, p. 163). Le château de Conat et la Roca de Salimans

existent toujours et sont dans la Vallée de Nohèdes, il

est donc

probable que ce castell de Salto s'y trouvait également.

(34) Arch. Dép. B 16.

Puis

ce même Guillem de So rend hommage à Bernard de So pour

la moitié des dîmes de

Formiguera, Riutort, Caselles, Sposolla et Gualba, tous en

Capcir, le tiers de celles de Paracolls

et Molig, un fief à Campôme et Fornols, etc... (35).

On ne sait pas exactement à quelle date la seigneurie d'Évol

fut érigée en vicomté ; certains auteurs

disent qu'elle fut contemporaine de la création des vicomtés

d'Illa et de Canet. Mais on trouve l'acte de

concession du château et de la fortia de Llivia, et du baillage

de la même ville, faite par Jacques II de

Majorque en faveur de Joan de So, vicomte d'Évol

(36). On sait aussi qu'en 1344, le vicomte d'Évol

et, avec lui, tout le Conflent restèrent jusqu'au

bout fidèles à la cause perdue de Jacques II.

Sous le règne de Jacques II, Bernard de So,

fils de Guillem et de Gueralda, fit cession de sa

seigneurie de Cortsavi, du château de la Bastida,

dans les Aspres et des dîmes de Prats-de-Molló

au roi de Majorque, en échange des châteaux

de Calce et de Miliars (37). À la même époque, l'Infant

Ferrand de Majorque vend à Jean de So, vicomte d'Évol,

des droits de fief sur les châteaux de Miliars

et de Calce ; celui-ci en fait prendre possession par son procureur

Dalmace Dez Volo (38). C'est le

même Joan qui fit construire, en 1340, le château

de La Bastida d'Évol (ou d'Oleta) et avait reçu du

roi de Majorque la juridiction militaire sur tous les châteaux

du haut Conflent.

Il paya sa loyauté envers son souverain, et les faveurs

qu'il avait reçues de lui, par l'exil et la

confiscation de tous ses biens, en 1344, lors de l'effondrement

du royaume de Majorque.

Deux châtelains au moins, nommés par Pierre IV d'Aragon,

se succèdent au château d'Évol,

d'abord Dominique de Puig Molto qui est envoyé peu après

à Puigvalador et remplacé par Benoit

Tuiscle (39). Puis Pierre IV cède en fief honoré,

à Bernat Guillem d'Entença, les châteaux et lieux

d'Évol, Salto et Bastida d'Oleta (40).

Plus tard, Bernard de So, fils de Joan, réussit à

récupérer la vicomté et vendit à Pons Dez

Catllar,

donzell, toute la châtellerie de LIivia qu'il tenait de

son père.

Néanmoins, Joan de So avant de mourir avait lui-même

repris son titre de Vicomte d'Évol et reçu de

Pierre IV, Ayguatèbia, Jújols et le château

de Celrà (41).

Bernard de So avait épousé Bianca de Aragall (42)

et eut un fils, Arnald qui hérita de la vicomté

(43).

Vers 1390, on trouve l'aveu féodal fait par Bernard de

So, vicomte d'Évol, au Procureur royal pour la

moitié des dîmes de Formiguera, Riutort, Esposolla

et Galba et un manse à Anglars, en Capcir ; le

tiers des dîmes de Paracolls et Molig et diverses possessions

à Campôme et Fornols (44).

En somme, presque le même acte que Guillem de So avait fait,

quelque 70 ans plus tôt.

(35) Il avait épousé Gueralda, sœur

d'Arnald de Cortsavi, et eut un fils, Bernard qui fut seigneur de Cortsavi (id B 57 et 85)

(36) Arch. Dép. B 253.

(37 - 38) id B 14.

(39) id B 97. (42) id

B 367 et 145.

(40) id B 367. (43) id B 126.

(41) id B 190. (44) id B 153.

La

reine Marie d'Aragon, lieutenant général du roi Marti

son époux (1396-1410) retenu en Sicile, nomme

le vicomte d'Évol capitaine général en Cerdagne

et Conflent et lui ordonne de réparer et approvisionner

les châteaux royaux (45). À la même époque,

le procureur de Hug de Faye, camérier de La Grasse et

seigneur de Prada, présente Arnald Garriga, bourgeois de

Perpinyà, qu'il a nommé capitaine du

château de Prada, à Bernard de So, vicomte d'Évol

et capitaine général, pour la confirmation de cet

office (46).

Par lettres du roi Marti, il est fait défense au vicomte

d'Évol de faire reconnaissance de ses fiefs

d'Évol, Estavar, Callastre, Bajanda et Nasovell, réclamée

par Ysabel, comtesse de Foix, en qualité

de vicomtesse de Castellbo. Ces lieux devant être tenus

directement en fief pour le roi, d'après les

anciens documents (47).

1412-1416 : ordre de mettre à exécution une sentence

concernant la devèse dite Causma, tenue en

fief pour le roi par Guillem de So, vicomte d'Évol,

héritier de Noble Joana de So, épouse du donzell Ça Tor et dont les habitants de Puigvalador réclament

la propriété (48).

Guillem de So, vicomte d'Évol, est encore cité jusqu'en

1422 au moins (49) ; il vend la haute justice,

host et chevauchée du lieu d'Ayguatebia au Chapitre d'Urgell

(50), il est seigneur de Fontrabiosa (51),

il signe l'acte de Suppression du privilège exclusif de

descharregador à Cotlliure. Désormais on peut débarquer en n'importe quel coin de la côte roussillonnaise

(52).

1469 : Louis XI envahit les comtés de Roussillon et Cerdagne

; les trois vicomtés d'Évol, Illa et Canet

sont confisquées et données à Cyr Monner

(53) ; les lieux et châteaux de la Bastida d'Évol, d'Estavar

et tous les autres revenus que le vicomte d'Évol possédait

en Cerdagne et Conflent sont cédés au

donzell Damien Dez Catllar (54).

Charles VIII ayant restitué les comtés à

l'Aragon, Évol retrouva ses anciens seigneurs. Les fils de Francesch de So de Castro y de Pinos, vicomte d'Évol,

obtiennent franchise des droits de lods pour

l'acquisition des lieux d'Estavar et Bajanda (55).

1496 : réclamation par Philippe de Castro, vicomte

d'Évol, au sujet d'une saisie de ses revenus de

Berguja en Cerdagne (56).

1497 : Procès du vicomte d'Évol, seigneur de Berguja,

contre les habitants de Bor, pour que ces

derniers ne puissent exercer aucun droit de dépaissance

ni autre sur le territoire de Berguja, qui

appartient en franc alleu audit vicomte. Comme Berguja est détruit

à cause de la guerre, ses habitants

se sont établis ailleurs, mais l'usage du pacage doit leur

être réservé (57).

1511 : Joan Dorcha, avocat, procureur des fils mineurs du vicomte

d'Évol, demande une copie de l'acte de fondation de la vicomté d'Illa (58).

(45) id B 163. (52)

id B 232.

(46) id B 161. (53)

id B 292.

(47) id B 185. (54)

id B 408.

(48) id B 202. (55)

id B 357.

(49) id B 203, 214 et 215. (56) id B 414.

(50) id B 219. (57)

id B 415.

(51) id B 226 (58)

id B 418.

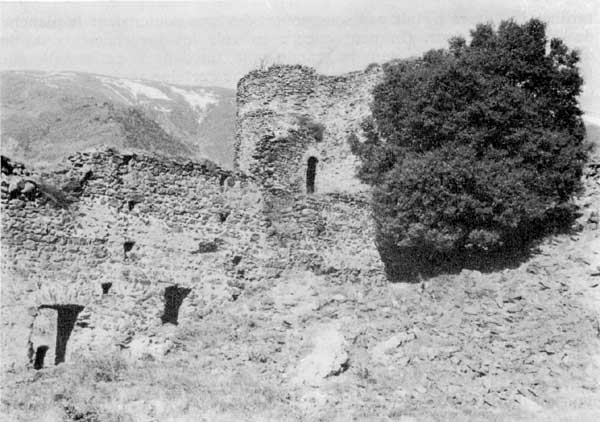

Château d'ÉVOL : vue d'ensemble.

1530

environ : Guillem Ramon Galcerand de Castro est vicomte d'Illa,

Canet et Évol (59).

1638 : Procès contre Elisabeth Inès de Eril,

veuve de G-G. de Gurrea Aragon Castro y Pinos,

vicomtesse d'Évol, au sujet du service militaire dû

pour les châteaux de la vicomté. Lettres de Philippe

IV lui ordonnant de comparaître à Puigcerdà

pour les services qu'elle doit pour le fief du château de

Salto, à cause des menaces d'invasion du Roussillon. La

vicomtesse allègue que les fiefs qu'elle tient

sont honorés et tenus à aucun service militaire

et que le château de Salto est complètement ruiné

et

ne peut assurer aucune défense. Elle est néanmoins

condamnée à fournir deux hommes avec armes, équipement et chevaux (60).

1653 : l'invasion prévue a eu lieu, Vilafranca assiégée

a capitulé et les confiscations reprennent de plus

belle. Les biens du vicomte d'Évol sont attribués

à don Joseph Margarit, marquis d'Agullar (61).

(59) id B 368.

(60) id B 389.

(61) id B 394.

Fig. 1 — Château

d'Évol : tour nord-ouest et remparts.

CHÂTEAU

D'ÉVOL

Le territoire d'Évol se compose uniquement d'un ravin long

de 10 km environ, qu'un petit torrent appelé Rivière d'Évol a creusé peu

à peu, en étroit couloir entre le Mont Coronat (2 147

m) et le Puig d'Escoto (2293 m). Ici, pas le moindre riveral ; des pentes bien

près de la verticale s'élèvent dès le ruisseau où aucun gué n'est possible. Avec une patiente

ténacité, les paysans ont soutenu la terre arable par des murs de pierre sèche, formant d'innombrables

terrasses en escalier jusque très haut sur les parois du ravin. Elles sont si étroites que cela

fait finalement très peu de surface réservée aux cultures. Plus haut commencent d'immenses pâturages où

l'on dénombre encore une centaine de bergeries, pour la plupart en ruines.

Un très ancien chemin se faufile difficilement de flanc,

passant d'une rive à l'autre par cinq ou six ponts de pierre. Il vient de Nohèdes par le col de Ports, traverse

les deux hameaux de Thuir et d'Évol avant d'aboutir, 3 km plus bas, à Oleta.

Un contrefort issu du Mont Coronat tombe entre les deux hameaux

après avoir formé un dernier ressaut ; c'est là qu'est le château.

Celui-ci présente le plan d'un quadrilatère flanqué

aux angles de 4 tours rondes. Cette caractéristique prouve déjà, sans l'aide des documents, qu'il fut

construit après la guerre albigeoise, probablement vers 1260, tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Il peut également

avoir succédé à une petite fortification antérieure, non considérée comme castrum

; le cas est fréquent.

L'habitation du seigneur occupe l'aile occidentale ; écurie

et communs formaient l'aile orientale aujourd'hui presque entièrement ruinée, autour d'une

cour intérieure. La porte principale s'ouvrait au milieu du front sud (disparu) comme en témoigne un vestige

de la rampe d'accès.

*

*

*

Les

défenses du château

Lorsqu'on pénètre dans le château par cette

entrée, on a sur sa droite le rempart oriental en place,

de bonne épaisseur (2 m), percé d'une poterne (fig.

2). Sur une bonne moitié de la longueur du rempart, des arrachements de voûte signalent l'existence d'une longue

salle voûtée en plein-cintre, probablement à usage d'écurie, dont il ne reste plus que l'extrémité

nord. Deux ouvertures obliques, dirigées vers le

haut, permettaient d'aérer la salle. Au-dessus, la petite

porte ouvrant sur l'intérieur de la tour d'angle

N.-E. (fig. 2). Cette porte étant aujourd'hui inaccessible,

on ne sait si le bas de la tour servait de

citerne, comme sa voisine de l'angle N.-O.

En face de soi, on a le haut rempart nord percé d'une poterne

(fig. 2). Ce rempart protège la partie la

plus exposée, du côté où le ressaut

occupé par le château se rattache à la montagne

par une pente

douce. C'est, naturellement là qu'on trouve les murs

les plus épais (2,20 m). Au milieu du rempart, une

grande brèche et un énorme tas de décombres

signalent l'emplacement du donjon, complètement

disparu.

Fig. 2. — Chateau

d'Évol : tour ruinée, au-dessus de l'écurie.

Front nord, poterne et décombres à l'emplacement du donjon

À droite : le rempart oriental avec poterne.

Fig. 3. — Château

d'Évol : les ruines du logis seigneurial.

Au sud-est, le rempart, plus léger, a entièrement

disparu, sauf un pan de courtine et quelques

arrachements prouvent seuls que la tour S.-O. a existé.

Il ne semble pas, du reste, que cette

disparition soit le fait d'une destruction volontaire, mais celui

de l'érosion. En effet, alors que la partie

nord du château repose en grande partie sur la roche,

il n'en va pas de même pour la moitié ou le quart

sud-est basé sur une terre friable et en forte déclivité.

On peut constater que le ravinement a emporté jusqu'aux soubassements des constructions disparues.

À gauche, les portes et fenêtres du logement seigneurial,

très spacieux, composé de 3 salles au rez-de-chaussée et autant à l'étage (fig. 3).

Le seul matériau local est le schiste, roche que la pluie

et le gel délitent à qui mieux mieux et dont les éclats jonchent le sol. Le château d'Évol

est entièrement construit en plaques de schiste, y compris

les encadrements des ouvertures où les claveaux

sont remplacés par des plaques posées de chant

(fig. 4).

Extérieurement, on trouve du côté nord un

embryon de fossé, entaillé dans l'arête du contrefort,

qui ne

constituait pas une défense bien sérieuse. Extérieurement,

du côté sud-ouest, un terre-plein longe le

rempart, formant une terrasse soutenue par un mur en pierre sèche.

Une poterne fait communiquer

celle-ci avec la grande salle ; une seconde poterne, très

étroite, s'ouvre dans un passage ménagé entre

la terrasse et la tour N.-O., elle donne accès à

la petite salle d'angle.

Ce rempart sud-ouest est le seul qui présente une série

d'archères à longue fente du type XIIIe siècle,

cinq pour la grande salle, deux pour la petite salle sud-ouest,

plus deux autres côté midi dans cette

même salle. Très régulièrement espacées,

tous les 2,50 m, elles se poursuivent au sud jusqu'à la

rampe d'accès et certaines d'entre elles sont curieusement

noyées dans des maçonneries ultérieures.

Le

plan ci-dessous est dû à M. et Mme Ristori qui, à

deux reprises, en 1969 et 70, ont campé sur place durant plus

d'une

semaine, et ont eu tout le temps d'étudier les ruines du

château. Ce sont eux qui ont découvert l'existence d'un

grand donjon

circulaire placé presque au milieu du front nord, et, dans

le couloir qui longe le rempart nord-ouest, d'une gaine qui pourrait

être

le puits à neige du château et, tout à côté,

les traces d'un escalier.

Les

accès

De nombreuses poternes donnaient accès au château

: deux sur la terrasse sud-ouest, une sur le

front nord-est et même une dans le rempart nord-ouest au

pied du donjon (voir plus loin). Cependant

on peut penser que certaines d'entre elles, et notamment celles

de la terrasse, ont été pratiquées

après coup.

En fait, l'accès normal était une rampe sinueuse

qui montait sur le flanc sud-est et qui reste marquée

par des débris de maçonnerie. On voit, en particulier,

un gros massif cubique, à mi-pente, dont on ne

comprend pas bien l'utilité.

Passant au pied de la tour d'angle, la rampe était battue

par les archères de l'angle sud et pénétrait

dans la cour intérieure par une porte dont un des côtés

est encore visible dans le rempart.

*

* *

Le

corps du logis

Nous avons dit que le rez-de-chaussée se composait de trois

salles, la plus grande étant au milieu. La disposition des cloisons, qui gênent le service des archères

voisines, semble indiquer une origine

postérieure. Particulièrement, la cloison sud-est,

peu épaisse, doit être d'une époque tardive.

Cet étage n'était pas sous voûte, des arcs

soutenaient le plancher de l'étage supérieur. On peut

encore en voir les arrachements ou les départs tronqués,

trois dans la grande salle, un dans la petite

salle sud. Ils devaient contribuer à donner au logis une

certaine majesté. Les salles ouvrent largement

sur la cour intérieure.

La grande salle possède donc une poterne et 5 archères

vers l'extérieur, une porte et 3 fenêtres sur la

cour, une petite et deux autres plus grandes qui ont pu comporter

des bancs latéraux. Deux ouvertures

donnent également sur la terrasse sud-ouest, elles paraissent

avoir été percées à l'emplacement de

deux archères.

La petite salle sud-est présente une cheminée dont

le manteau a disparu, une porte sur la cour et une

autre vers la grande salle et 4 archères au moins, car

une partie du mur méridional n'existe plus,

probablement emporté par l'effondrement de la tour d'angle,

sapée par l'érosion.

Dans la salle nord-ouest s'ouvre une sorte de gaine, qui devait

être, en fait, un puits à neige. Une

cheminée débouche sur une petite terrasse, tout

contre le gros rempart. Des affleurements laissent

supposer la présence d'un escalier circulaire, noyé

dans les décombres, qui permettait l'accès à cette

terrasse.

*

* *

Fig. 4. — Château

d'Évol : porte d'accès à la citerne nord-ouest.

À gauche : les ruines du logis seigneurial.

À droite : les décombres du donjon.

La grosse tour

La grosse tour ouest est particulièrement intéressante

du fait de son bon état de conservation. L'accès

le plus commode est la brèche mentionnée plus haut,

qui traverse sa base talutée. De l'intérieur, on

constate l'existence d'une voûte en coupole munie d'une

trappe rectangulaire. Des traces subsistant

dans les murs montrent également qu'il y avait sous la

voûte deux étages de planchers.

Il est probable que cette tour, aveugle sur la majeure partie

de sa hauteur, a servi de citerne. On ne

peut, cependant, trouver sur les murs aucune trace de l'enduit

rose habituel en pareil cas. Les fouilles

anarchiques pratiquées par des intrus ne permettent pas

de juger avec certitude de la composition

réelle du sol initial.

Si on pénètre dans la tour par la petite porte placée

un peu plus haut que l'étage des logements

(fig. 4), on accède par un couloir étroit, percé

dans la maçonnerie, à la trappe carrée dans laquelle

se déversait une goulotte qui, traversant le mur, devait

apporter l'eau des toitures. Au dessus, une

deuxième voûte supporte le sommet de la tour.

Le donjon

Rien ne manifeste sa présence à première

vue. Toutefois, un examen attentif de la brèche dans le

rempart nord-ouest fait apparaître, parmi les décombres,

un débris de mur légèrement circulaire, de

2,50 m d'épaisseur environ, adossé au pan nord du

rempart. On peut également discerner sur le sol

quelques affleurements qui dénotent l'existence d'une très

grosse tour circulaire, qui ne pouvait être

que le donjon. Très logiquement situé à l'endroit

le plus exposé, il avait un diamètre d'environ 9,50 m,

autant qu'on puisse en juger, avec des murs de 2,50 m. Sa destruction

complète laisse supposer

qu'elle a été conduite volontairement et de façon

systématique.

Une poterne étroite existait entre le donjon et la partie

ouest du rempart, comme le montre la présence

d'une plaque de schiste, de celles qui constituent les cintres

de toutes les ouvertures du château.

On constate que les deux pans du rempart, de part et d'autre du

donjon, ne sont pas alignés. Le pan

nord, simplement adossé au donjon avec lequel il ne faisait

pas corps, a pu être construit postérieurement. Il n'est pas impossible qu'une première construction

ait comporté le donjon et la partie sud-ouest

du château, un agrandissement ayant été pratiqué

ensuite pour constituer la cour intérieure. Il serait

pourtant bien hasardeux, malgré un examen approfondi, d'avancer

des hypothèses précises sur les

stades successifs de la construction.

Haut

de page

|